上海市黃浦區(qū),,作為中國共產(chǎn)黨的誕生地、初心始發(fā)地,、偉大建黨精神孕育地所在區(qū),,20.52平方公里轄域內(nèi),擁有143處經(jīng)認定的紅色資源,,是上海紅色文化的重要承載區(qū),。

近年來,黃浦區(qū)正在著力打造“紅色露天博物館”,。將眾多紅色資源,、街區(qū)景觀及文化生態(tài)融合呈現(xiàn),形成具有博物館特點的展示,、闡釋,、研究、收藏,、保護的功能載體,。

《新青年》編輯部舊址。人民網(wǎng)記者 董志雯攝

今天,,我們走進坐落在老漁陽里2號的《新青年》編輯部舊址,。

提起老漁陽里2號,想必很多人并不陌生,。作為上海最重要的紅色地標之一,,它在中國共產(chǎn)黨百年歷史中具有特殊的歷史地位。

老漁陽里2號建成于1912年,,原為辛亥時期安徽都督柏文蔚的私宅,,坐北朝南,磚木結(jié)構(gòu),,兩樓兩底,,紅漆窗檐比較典雅,,花崗石門框的過梁兩端有刻紋雀替,。

展廳。人民網(wǎng)記者 董志雯攝

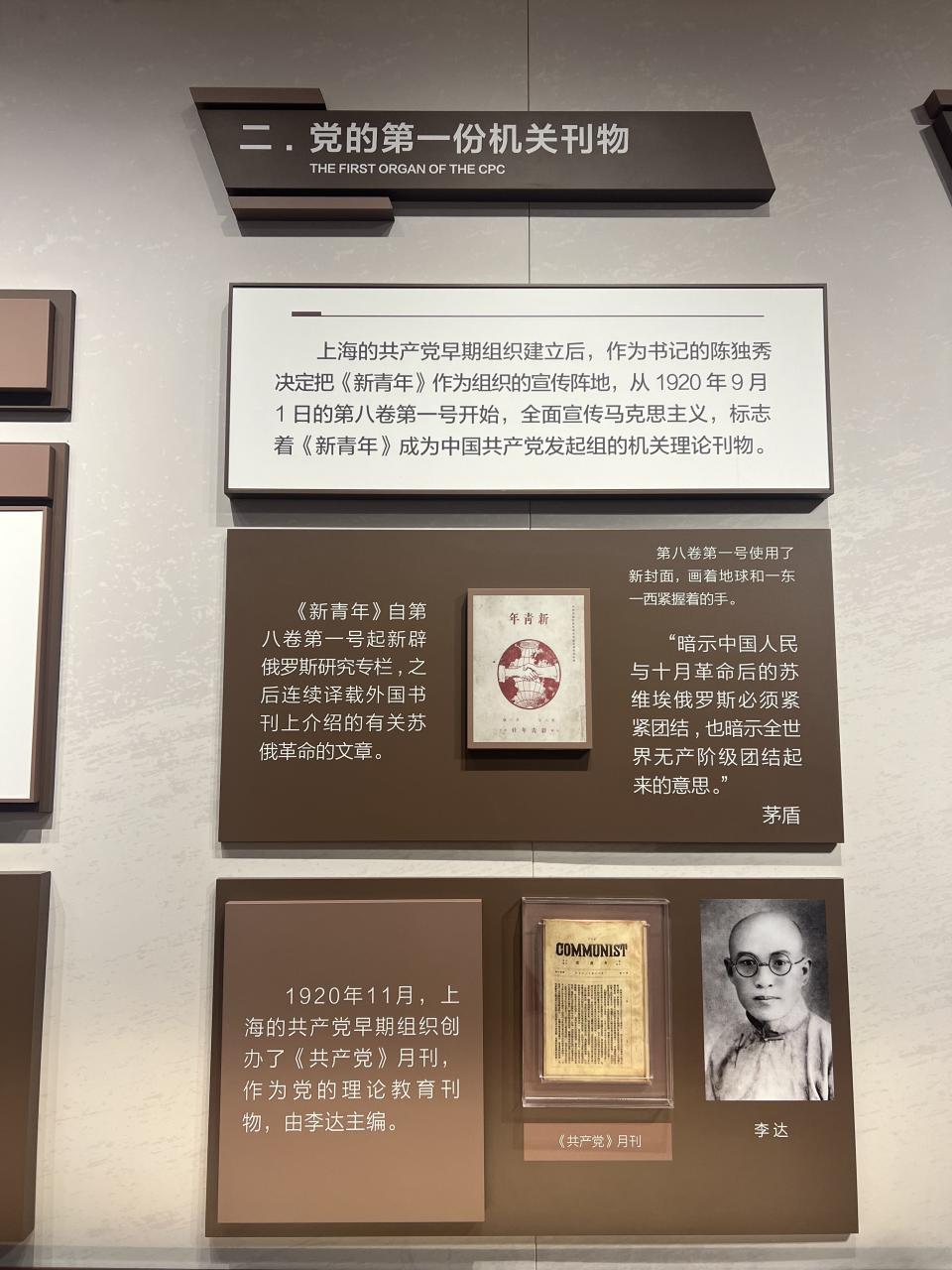

1920年4月,,陳獨秀由北京抵達上海后在此寓居,,《新青年》編輯部也隨即遷入此地,,以陳獨秀為代表的一批仁人志士在這里編輯和出版刊物,《新青年》雜志作為黨的第一份機關(guān)理論刊物,,推動了馬克思主義在全國范圍內(nèi)的廣泛傳播,。1920年8月,中國共產(chǎn)黨第一個早期組織正式在此成立,。隨后推動了各地共產(chǎn)黨早期組織的紛紛建立,,實際上起的是中國共產(chǎn)黨發(fā)起組的作用。這里還是中共中央局第一個辦公地,,曾先后籌備了中共一大,、中共二大會議,在一大召開后的一年多時間里,,在此辦公的中共中央局機關(guān),,成為了早期共產(chǎn)主義運動的領(lǐng)導中心。

《新青年》雜志全套封面,。人民網(wǎng)記者 董志雯攝

步入大門,,或許你就會被這塊黑板上的字吸引了目光:“會客談話以十五分鐘為限?!?/p>

這短短的幾個字,,背后卻有著一段有趣的故事。1920年4月,,陳獨秀住進環(huán)龍路漁陽里2號,,也就是現(xiàn)在的南昌路100弄2號。這里作為陳獨秀的寓所,,以及《新青年》雜志的編輯部,,李達、李漢俊,、陳望道,、袁振英等都參與《新青年》的編輯工作。這里也成為當時先進知識分子較為集中的地方,,吸引著許多有志青年登門拜訪,。

展廳。人民網(wǎng)記者 董志雯攝

但往來的人可遠遠不止這些,。據(jù)當時來過這里的人回憶,,那時陳獨秀太忙了,而拜訪者又絡(luò)繹不絕,,幾乎踏破了門檻,,不得已,他在墻上掛上了小黑板,寫下了“會客談話以十五分鐘為限”這句話,。

正是在這短短的十五分鐘內(nèi),,誕生迸發(fā)了一個又一個活躍的思想,跨越百年,,我們?nèi)阅芨惺艿竭@份澎湃的力量,。

《新青年》編輯部舊址工程模型。人民網(wǎng)記者 董志雯攝

從石庫門到天安門,,開天辟地的革命星火在老漁陽里2號悠悠點燃,,這處看似尋常的石庫門建筑,與中國共產(chǎn)黨的孕育誕生緊緊地維系在一起,,見證了中國共產(chǎn)黨初心的孕育和領(lǐng)導全國革命偉大征程的歷史起步,。我們要銘記這段歷史,激勵一代又一代人走向更遠的未來,。